---随着数字货币的迅猛发展,越来越多的投资者开始关注虚拟币的动态。在这个过程中,"去中国化"的趋势逐渐浮出水...

随着区块链技术的发展,虚拟币逐渐走入公众视野。比特币、以太坊等虚拟货币的价值波动,吸引了大量投资者,其中不乏公职人员。公职人员指的是担任政府机关、非盈利组织和公共机构职务的人。他们的职业性质使得参与虚拟币交易问题显得尤为敏感。

虽然一些国家对虚拟币的监管逐渐加强,但依然有很多公职人员在私下参与虚拟币交易。这引发了很多的讨论,涉及法律、道德和社会责任等多个方面。这篇文章将深入探讨公职人员参与虚拟币交易的合法性、潜在的风险,以及社会舆论的影响。同时,我们也将解答与此相关的一些常见问题。

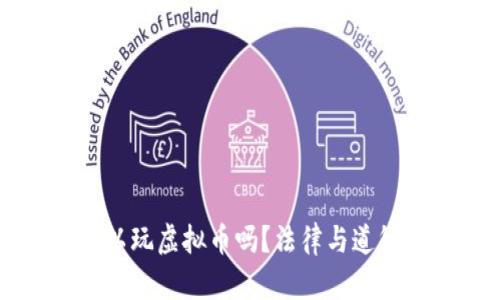

公职人员是否可以参与虚拟币交易,首先要从法律层面进行分析。在中国,数字货币目前尚未被法律承认为法定货币,因此在相关法律框架内,政府对虚拟货币的监管还处于不完善的阶段。

根据《中华人民共和国公务员法》第八条,公职人员应该遵守法律法规,维护国家利益和公共利益。因此,如果公职人员参与虚拟币交易而影响到其公务行为,可能会被认为违反了《公务员法》的相关规定。此外,若有跋扈的行为,可能会触犯《反腐败法》及《行政机关公务员处分条例》的相关条款。

各国的规则和法律虽各不相同,但普遍存在对公职人员金融活动的监管。许多国家都规避了公职人员参与高风险投资的法律限制,这是一种保护机制,旨在避免利益冲突和潜在腐败。因此,在进行虚拟币交易前,公职人员应仔细查阅相关法律法规,尤其是自己所在地区的法律。

除了法律约束之外,公职人员参与虚拟币交易还要面临道德层面的考量。作为公众服务的代表,公职人员的行为应当符合社会的道德标准。虚拟币市场波动剧烈,投机性质明显,可能会导致公职人员被视为只顾个人利益,缺乏责任感。

在社会伦理学中,公职人员被视为信任的代表,其行为对公众公共信任会产生重大影响。如果公职人员利用职权信息进行交易、内外勾结等行为,无疑会引起社会舆论的高度关注。同时,也会削弱公众对政府及其工作人员的信任,导致负面社会效应。

在许多情况下,因其特别身份,公职人员更应保持道德的高标准。他们的私人投资行为可能被放大解读,因此,保持清白和透明至关重要。这不仅仅是个人道德的选择,同时也是对公务员职业道德的坚守。

参与虚拟币交易的公职人员面临多种风险因素,其中一些可能导致严重的法律后果和公信力受损。具体包括财务风险、法律风险、 reputational risk(声誉风险)和道德风险。

1. 财务风险:虚拟币市场的高波动性意味着投资者可能迅速获得高回报,同样也可能面临巨额损失。一旦公职人员因投资损失而陷入困境,可能会影响到其公职身份和职业生涯。

2. 法律风险:如前所述,参与虚拟币交易可能会触犯相关法律。如有不当行为甚至是滥用职权,那么可能面临法律诉讼或纪律处分。

3. 声誉风险:公职人员的行为往往受到公众的广泛关注,如果参与虚拟币交易被视为不当行为,这不仅会损坏其个人声誉,还可能影响其所在部门或机构的形象。

4. 道德风险:公职人员应当为社会负责,投身虚拟币市场可能违反其服务公众的道德责任。这个问题尤其棘手,因为公众可能会质疑其对于职务的忠诚度。

在大多数情况下,公职人员参与虚拟币交易本身并不违反法律。然而,一旦交易行为涉及利益冲突、滥用职权等情形,则可能构成违法行为。在中国,金融行业受监管非常严格,因此鼓励公职人员在参与之前咨询法律专家,以确保自己的行为不会触及法律红线。

可以从多个方面评估公职人员的投资行为是否违反职业道德。首先,可以检查他们是否在相关岗位上拥有处置与其投资行为相关的职务权利。其次,评估市场交易的透明度和公平性,确保不会利用职权获取不当利益。如果存在利益利益冲突,那么其行为可能被认定为违反职业道德。同时,社会舆论也会对其行为起到监督作用。

公职人员参与虚拟币交易可能面临法律、道德和社会舆论的三重负面影响。首先,法律问题可能会导致他们面临法律责任或职业生涯受到影响;其次,个人声誉可能因被视为投机者而受到损害;最后,公众对其信任度可能急剧下降,使得其在未来的职业生涯中举步维艰。

如果公职人员希望合法合规地参与投资行为,可以采取以下措施:首先,深入了解相关的法律法规,确保自己的投资活动不触犯法律;其次,避免投资与职务存在直接关系的行业,以降低利益冲突的风险;最后,保持透明,建议向上级或相关机制进行报告,确保投资行为的合规性。

总之,公职人员参与虚拟币交易是一个复杂的议题,涉及到法律、道德、社会认知等多个层面的考量。有必要在法律框架内,审慎权衡风险,以保护自身及公共利益。